東海道中膝栗毛の旅をたどる。印伝とともに。 伊勢・古市 -亀甲-

江戸時代に人気を博した滑稽本『東海道中膝栗毛』。

そこには印伝の巾着をめぐる話や、

印伝の銭入れを腰に提げた旅姿が描かれています。

弥次郎と喜多八が印伝を腰に提げ旅したその時代、

二人は歩む先々で何を見ていたのか。

さあ、時代の道中をめぐる旅へ。

吉祥を願う心

「伊勢に行きたい せめて一生に一度でも」

江戸時代、道中伊勢音頭でうたわれたようにお伊勢参りは人々の夢。

弥次郎と喜多八も珍道中を繰り広げ、ついに伊勢へ到着しました。

外宮と内宮の間にある古市は、伊勢随一の歓楽街。

二人は着くや否や、お参り前だというのにさっそく夜の賑わいの中へ。

弥次郎はお酌をする仲居に、江戸の両替商、

しかも大店の番頭であると称したのだから、これまた目も当てられない。

ちやほやされることを願うも、

数多の客人を見てきた彼女の目にはそうとは映りませんでした。

見れば挿絵に描かれた仲居の着物は、幸福や長寿の象徴とされる亀甲模様。

そこには多くの客人がやってくる中で、

よい出逢いに期待する想いが込められていたのでしょうか。

神宮に参詣し祈る。吉祥模様で福を呼ぶ。

幸せを願う人の想いは、

この国の文化としてずっと変わらずに受け継がれているのです。

印傳屋の「亀甲」模様

江戸時代に流行した伊勢参り

古より人々の崇敬を集めてきた伊勢神宮。あらゆる生命を育む太陽にもたとえられる天照大御神が祀られる内宮と、豊受大神を祀る外宮の両正宮を中心に、14の別宮、109の摂社・末社などから成り立っています。江戸時代、一生に一度は訪れたいところとされ、本居宣長の『玉勝間』によれば、宝永2年の50日間で362万人が参詣したとあります。全国から参じた人々は、日常の世界から神聖な世界を結ぶ架け橋とされる宇治橋 を渡り、神域に足を踏み入れる感動を味わいながら神に手を合わせました。

伊勢神宮への参拝者が心身を清める五十鈴川

五十鈴川は倭姫命(やまとひめのみこと)がすそを濯いだことから御裳濯川(みもすそがわ)とも呼ばれる

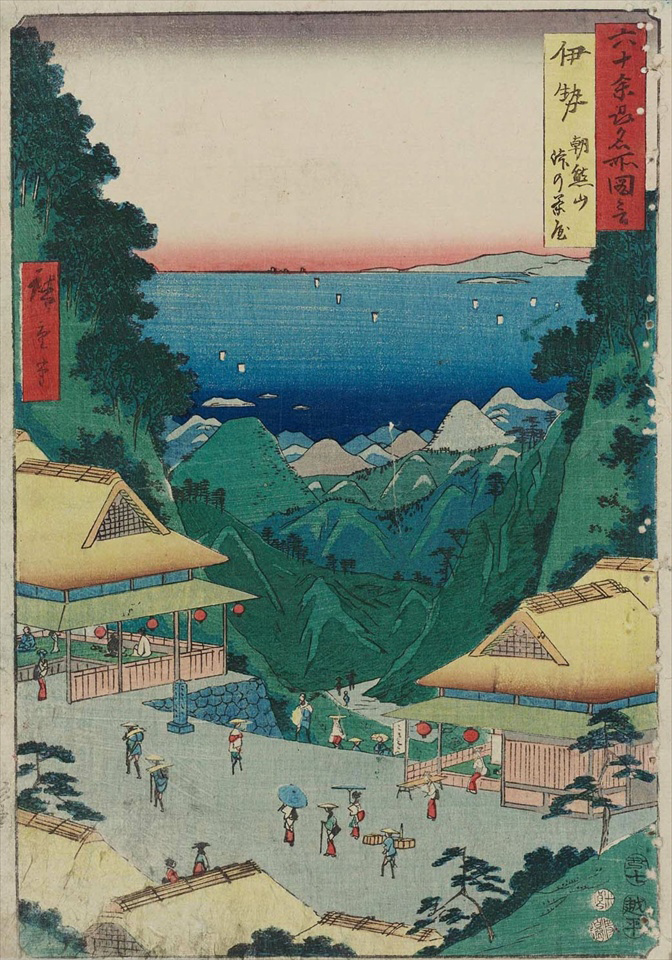

『六十余州名所図会・伊勢朝熊山峠の茶屋』歌川広重

朝熊山(あさまやま)の山頂には伊勢神宮の鬼門を護る金剛證寺がある。「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」と伊勢音頭にもうたわれたように、伊勢参りの際はこの寺にも参詣するのが習わしだった

内宮にほど近い場所にある猿田彦神社

猿田彦神社は天照大御神の命を受けた瓊瓊杵尊 ( ににぎのみこと ) を猿田彦大神が高千穂へと導いたことから、“みちひらき”の神として崇敬されている。伊勢参りの際にはここを参拝する人が多い

伊勢の古市は、川柳に「伊勢参り大神宮へもちょっと寄り」と謳われたように、参拝を済ませた人の「精進落とし」で栄えた街。参宮街道には妓楼や浄瑠璃小屋、芝居小屋、旅館が立ち並び、たいへんな賑わいだったようです。中でも備前屋・杉本屋・油屋・千束屋は特に有名で、備前屋は古市屈指の大楼閣。桜の間で大人数で繰り広げる伊勢音頭の総踊りは有名で、伊勢を訪れる人々の憧れだったようです。弥次郎と喜多八は伊勢に着いて早々、参拝をする前だというのに三味線の音色と唄に誘われて夜の古市を巡り、千束屋で過ごす場面が描かれています。

江戸時代の面影を残す老舗の麻吉旅館

『東海道中膝栗毛』伊勢の場面には「麻吉」の名が登場する

丘陵の斜面に階段状に建てられた麻吉旅館の建物は土蔵から最上部の聚遠楼まで5階にわたる構造。国登録有形文化財

冒頭の写真は、古市の麻吉旅館(伊勢市中之町109-3)で撮影したものです。その創業は明らかではありませんが、江戸時代、天明2年(1782)の『古市街並図』にはその名が記されており、『東海道中膝栗毛』にもその名が会話の中で登場しています。もともとは「花月楼麻吉」という茶屋で、伊勢音頭の舞台を持ち、30人ほどの芸妓を擁したといい、古市の往時の華やかな面影を今に残す唯一の存在です。一生に一度の伊勢参りを遂げた安堵感と充足感にひたりながら、美酒に酔いしれる。そんな人々の姿が、窓の格子の向こう側に見られたのでしょう。

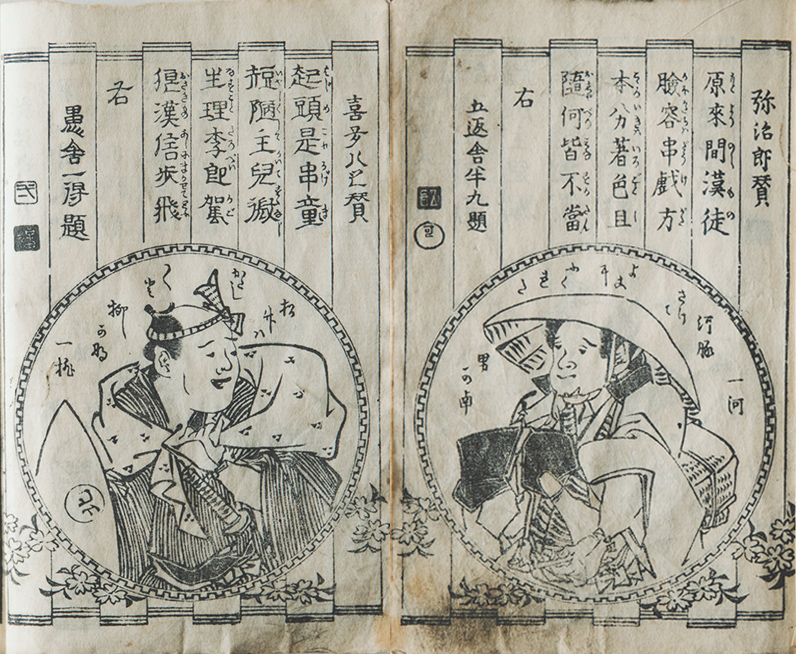

『東海道中膝栗毛』 -現代まで語り継がれる江戸期のベストセラー

江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作。主人公の弥次郎兵衛と喜多八が厄払いに伊勢参りへ、そして京、大阪へ向かう珍道中を描いた滑稽本です。享和2年(1802)に初編が出版されると大きな人気を呼び、20年にわたって続編が出される大ベストセラーとなりました。滑稽本の代名詞ともなった『東海道中膝栗毛』は現代に受け継がれ、漫画や映画、TV、歌舞伎、演劇などで親しまれています。

珍道中を繰り広げるのは、おっちょこちょいの見栄っ張りで遊び人、似た者同士の弥次さん(右)、喜多さん(左)。

江戸から伊勢、京、大阪までの道中を描いた正編は9 編 18 冊、好評により金比羅参りから善光寺参りの帰路を描いた続編 12編 25 冊が出版された。写真は印傳博物館所蔵の正編。

長寿や幸福の願いを亀甲模様に込めて

『東海道中膝栗毛』 の伊勢の場面で描かれた挿絵には、亀甲模様の着物を着た仲居の姿が描かれています。亀甲は中国思想の四神の一つである「玄武」が由来とされ、日本では平安時代以降、有職文様として使用されました。近世になると武家に広まり厄を祓い身を守るもの、また鶴亀の長寿の象徴とされ、やがて庶民に広まると祝いごとの着物などに幸せを願う吉祥模様として多用されました。亀甲は六角形を基本とした連続模様にさまざまな模様を組み合わせるなど、その意匠は時代とともに広がりを見せ、印傳屋も独自の亀甲模様をつくりあげ今日まで受け継いでいます。

No.3004 合切袋大

26.5×19×1.5cm

・内側にファスナーポケット1

税込20,900円(本体価格19,000円)

No.2110 束入

9×19.2×1.8cm

・札入ポケット1、カードポケット10、ポケット2

・内側にファスナー式小銭入1

税込20,350円(本体価格18,500円)

No.2110 束入

9×19.2×1.8cm

・札入ポケット1、カードポケット10、ポケット2

・内側にファスナー式小銭入1

税込20,350円(本体価格18,500円)

No.1208 小銭入

9.7×10.5×1.5cm

・外側にポケット1とボックス型に開くポケット1

・二つ折りの札等がはさめるポケット付き

税込8,250円(本体価格7,500円)

No.2501 名刺入

7×11×1.3cm

・名刺ポケット1、ポケット2

・脇にマチ付き

税込7,700円(本体価格7,000円)

No.4303 印鑑入

3.5×8.5×1.8cm

・朱肉付き

税込2,310円(本体価格2,100円)

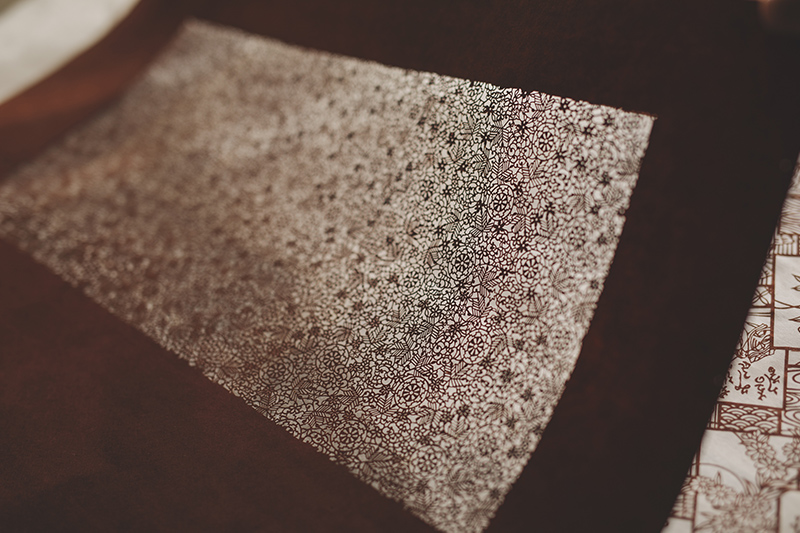

伊勢型紙とともに歩んできた印伝の模様

印傳屋の遠祖、上原勇七が鹿革に漆で模様を付ける独自の技法には「伊勢型紙」が用いられてきました。伊勢型紙は小紋など着物の模様染めに用いるもので、伊勢の地で千有余年の歴史がある伝統的工芸品です。美濃和紙を柿渋で貼り合わせた型地紙に、専門の職人が彫刻刀で丹念に彫り抜いていく。その精巧な技は長年の修行と経験によって磨かれ続け、職人の手から手へ受け継がれています。印傳屋は亀甲模様など伝統的な模様の印伝づくりにはこの伊勢型紙を使用しています。

商品のお求め・お問い合わせ先

■本 店 (山梨県甲府市)

■青山店 (東京都港区)

■心斎橋店 (大阪市中央区)

■名古屋御園店(名古屋市中区)

■印傳博物館 (山梨県甲府市 本店2F)

詳しくは、直営店をご覧ください。