東海道中膝栗毛の旅をたどる。印伝とともに。 沼津・千本松原 -富士-

江戸時代に人気を博した滑稽本 『東海道中膝栗毛』。

そこには印伝の巾着をめぐる話や、

印伝の銭入れを腰に提げた旅姿が描かれています。

弥次郎と喜多八が印伝を腰に提げ旅したその時代、

二人は歩む先々で何を見ていたのか。

さあ、時代の道中をめぐる旅へ。

心に、時代に残るもの

昔も今も、富士山に寄せる想いは特別なもの。

弥次郎と喜多八も間近で仰ぐ千本松原からの光景に心を奪われたことでしょう。

『東海道中膝栗毛』には、この名景を詠んだ喜多八の句が侍に褒められ、

これをきっかけに印伝の巾着を侍に売る場面が描かれています。

「腰に提げたる 印伝の巾着を出だし 見せる」

こうして路銀を得た二人は旅を続けていくのです。

二人が歩んだ東海道。

そこには商人や飛脚、侍のほか、霊峰富士を信仰し参詣に向かう人々が行き交っていました。

かの葛飾北斎も富士の魅せる姿に心惹かれ、『冨嶽三十六景』を描いたとされます。

美しきもの。偉大なるもの。畏怖の念を抱くもの。

富士に魅せられた日本人はさまざまな美術・工芸に神秘の姿を表してきました。

そして歴史の街道を伝い、多くの作品が今に伝えられています。

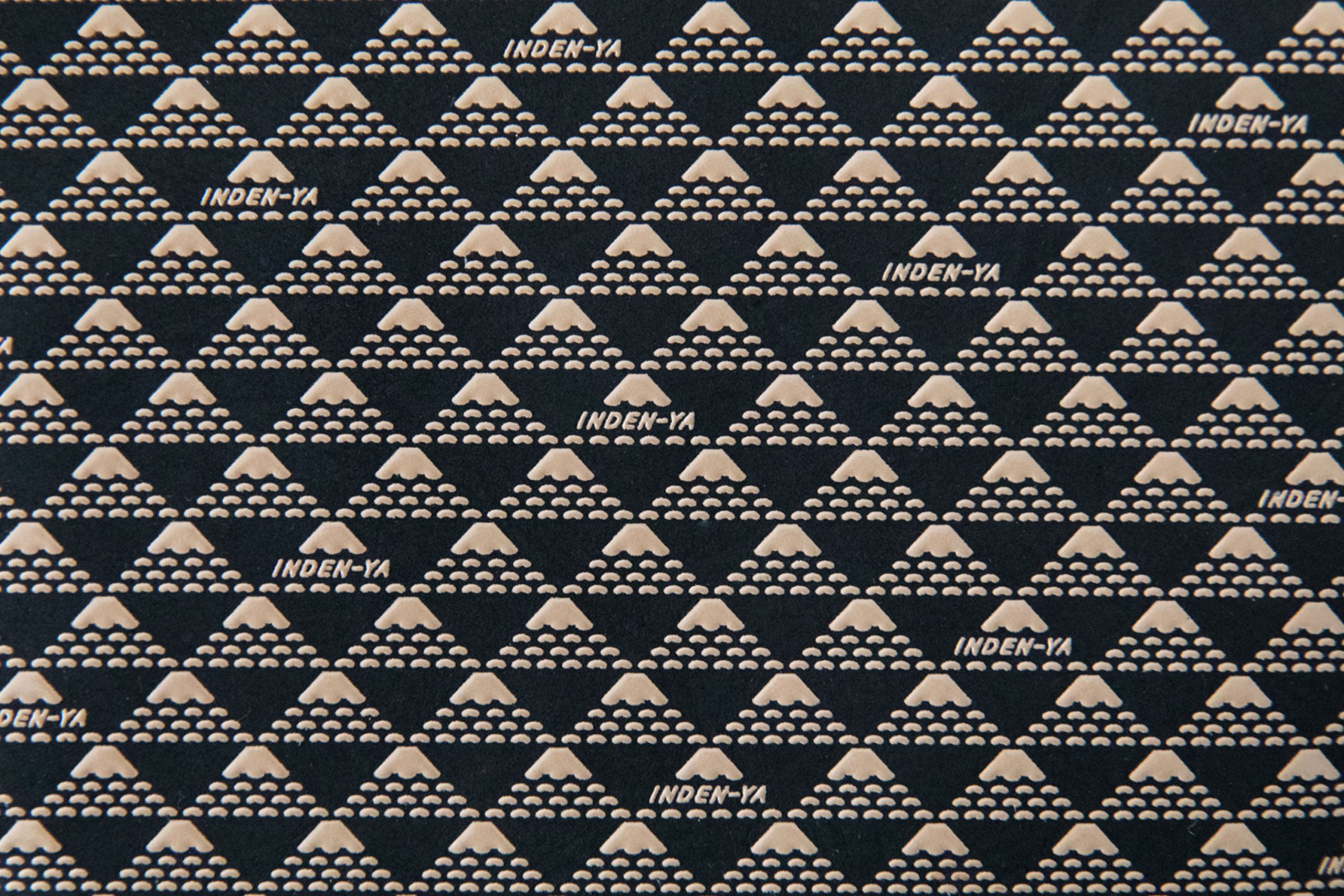

印傳屋の「たかね」模様

「印伝」が登場する千本松原

『東海道中膝栗毛』で、印伝の巾着を侍に売る場面が登場するのは沼津の千本松原。沼津から田子の浦まで約10kmも松並木が続いているところです。この松原は地域の伝承によれば、昔、武田勝頼が北条氏との戦の際、伏兵を恐れて伐採してしまったとか。その後、塩害による惨状を見かねた増誉上人(ぞうよしょうにん)が、お経を唱えながら一本一本植えていったと伝えられています。富士と松原が織り成す東海道随一の名景は、今も人々の目を楽しませてくれます。

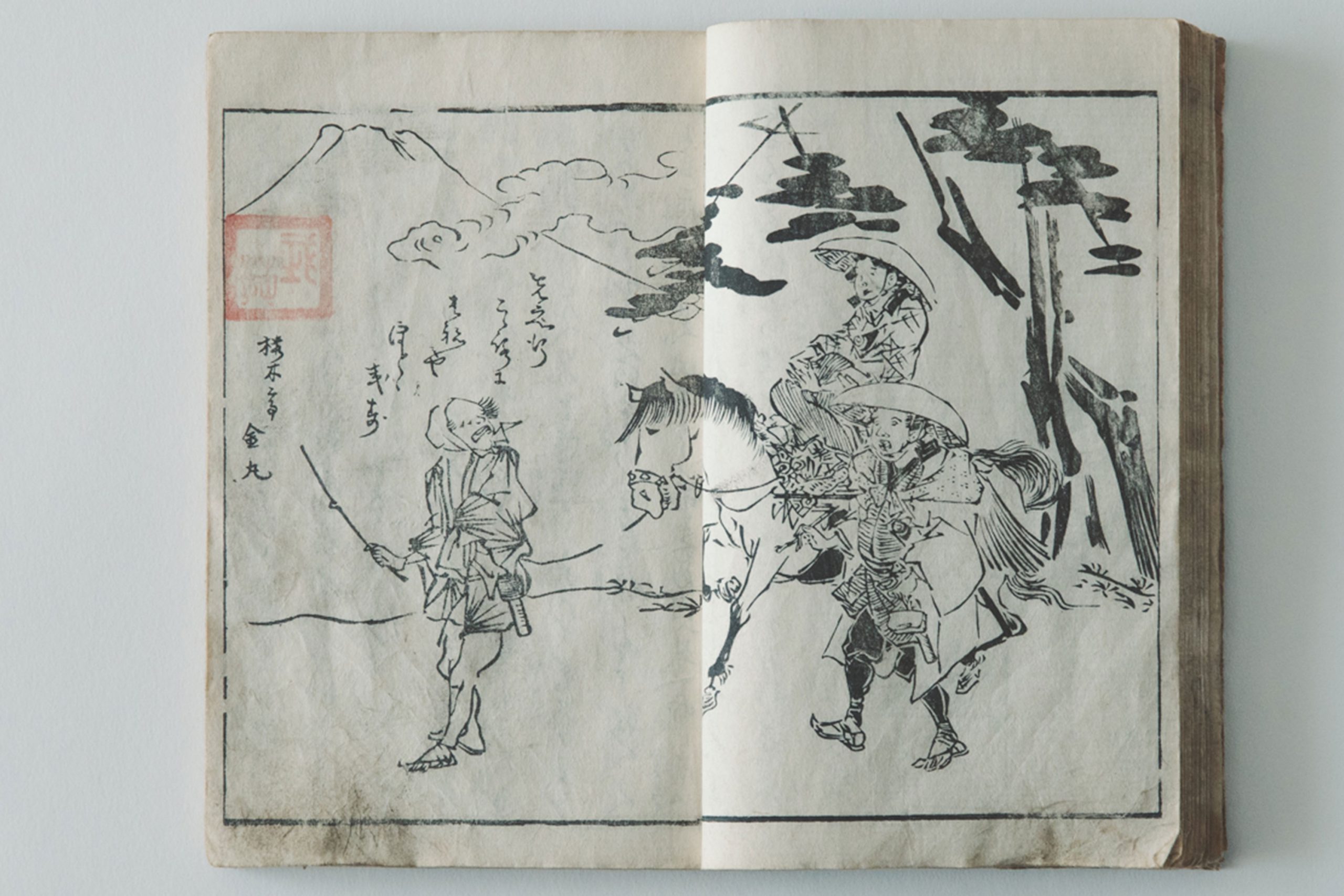

印伝の巾着を売る場面が描かれた『東海道中膝栗毛』

『東海道中膝栗毛』 の挿絵には印伝の巾着が見られます

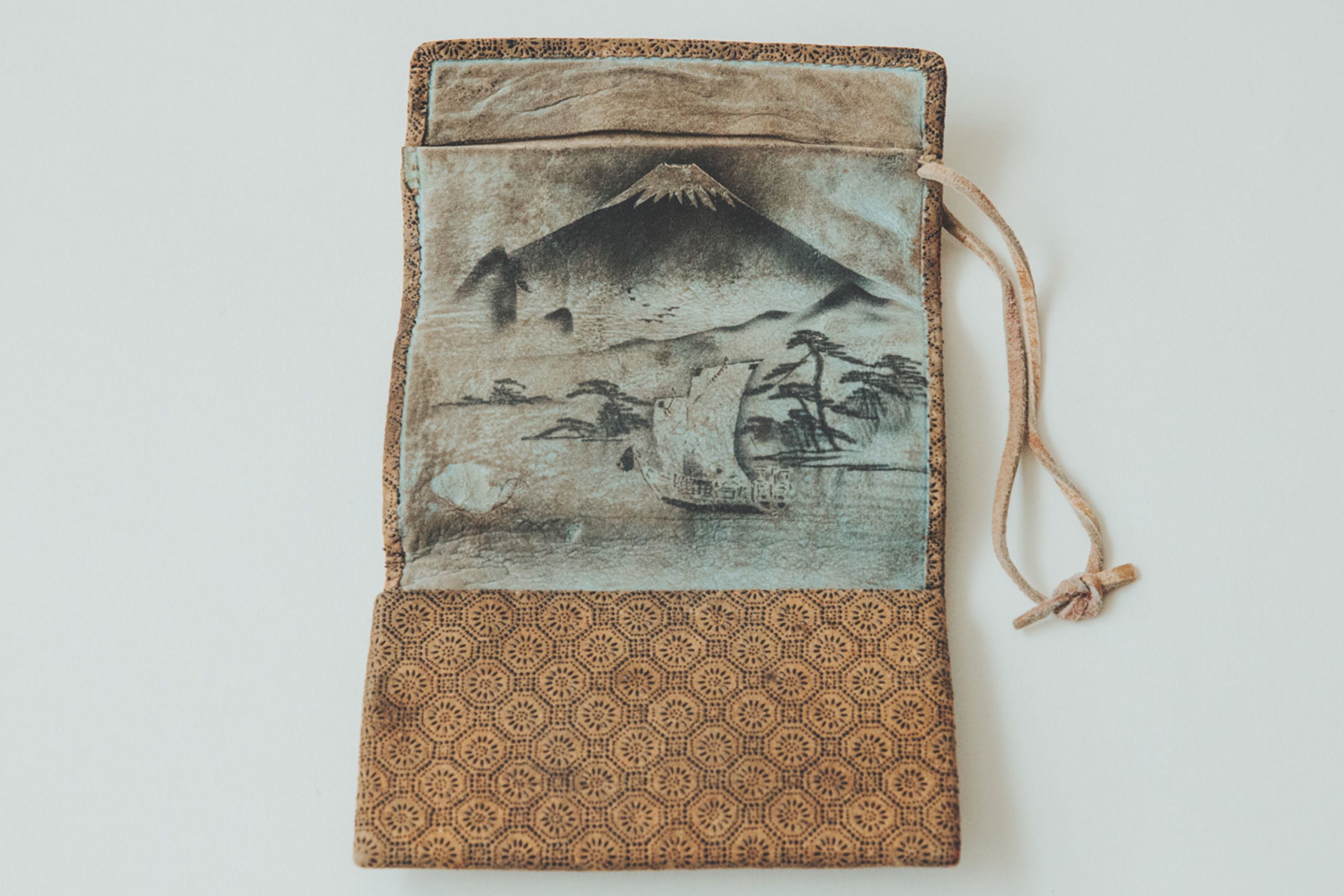

江戸時代より東海道随一の名景として知られる千本松原

東海道五十三次「沼津」/歌川広重

江戸時代には富士講が流行し、多くの人が富士を目指しました。葛飾北斎が冨嶽三十六景を描いたのも、富士講ブームによるものとされ、さまざまな地から切り取った富士の多彩な姿が描かれています。「凱風快晴(がいふうかいせい)」、「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」、「山下白雨(さんかはくう)」などが名作として知られていますが、唯一、山容が描かれていないのが「諸人登山(もろびととざん)」。富士を信仰する人々の姿も北斎は描いていました。

山頂を目指す富士講の人々を描いた冨嶽三十六景の「諸人登山」/葛飾北斎

富士山を神体とし木花開耶姫を祀る沼津市の「浅間神社・丸子神社」。富士山本宮浅間大社を総本宮とする分社のひとつ

霊峰富士はこの国の人々の信仰の対象であり、芸術の源泉

さまざまな美術・工芸に表された富士。印傳博物館には富士山が描かれた印伝の三ツ巻財布が伝わっています

『東海道中膝栗毛』 -現代まで語り継がれる江戸期のベストセラー

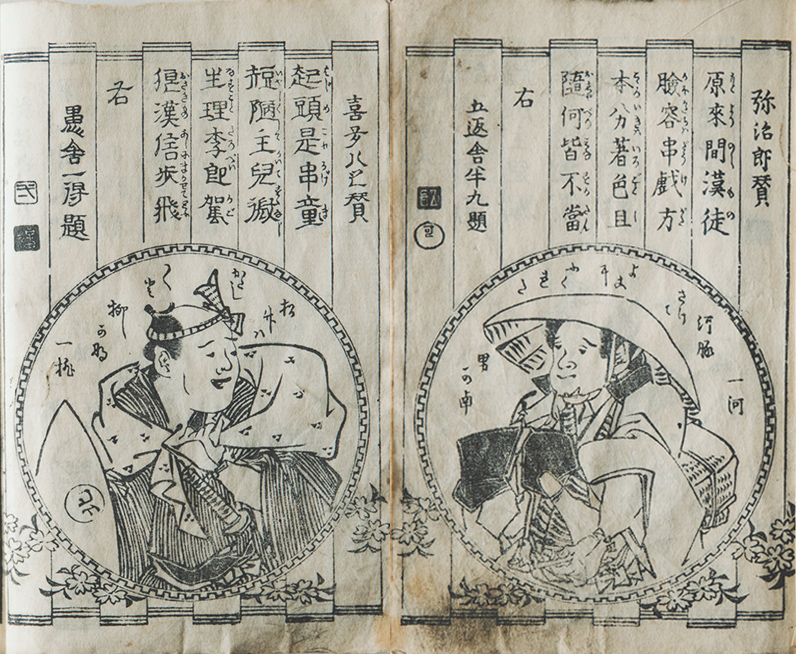

江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作。主人公の弥次郎兵衛と喜多八が厄払いに伊勢参りへ、そして京、大阪へ向かう珍道中を描いた滑稽本です。享和2年(1802)に初編が出版されると大きな人気を呼び、20 年にわたって続編が出される大ベストセラーとなりました。滑稽本の代名詞ともなった『東海道中膝栗毛』は現代に受け継がれ、漫画や映画、TV、歌舞伎、演劇などで親しまれています。

珍道中を繰り広げるのは、おっちょこちょいの見栄っ張りで遊び人、似た者同士の弥次さん(右)、喜多さん(左)。

江戸から伊勢、京、大阪までの道中を描いた正編は9 編 18 冊、好評により金比羅参りから善光寺参りの帰路を描いた続編 12編 25 冊が出版された。写真は印傳博物館所蔵の正編。

富士の麓、甲州の感性によって

季節により、日により、時により、富士は多彩な姿を私たちに見せてくれます。昔から富士に魅せられてきた人々は、多くの美術・工芸に自身が感じた神秘の富士を描きだし、その魅力を見る人、使う人に伝えてきました。印傳屋も甲州人の感性と伝承の技で、鹿革と漆の取り合わせにより黒富士、赤富士、白富士の印伝をつくり、この国の富士の魅力を伝え続けています。

今年も富士山の山開きを迎えます。山梨県側では7月1日、静岡県側では7月10日。神のおわす山に立ち、神秘の力を感じたいとする想いは昔も今も、そしてこれからも変わることはないでしょう。

No.2801 小銭入

6.5×11cm

・外側にポケット1

・口前はファスナー式

税込2,970円(本体価格2,700円)

No.2802 小銭入

9.7×10.5cm

・外側にポケット1とボックス型に開くポケット1

・二つ折りの札等がはさめるポケット付き

税込9,570円(本体価格8,700円)

No.2805 パス入

10.6×7.1cm

・クリアポケット1、ポケット1

税込5,060円(本体価格4,600円)

No.2806 印鑑入

3.5×8.5cm

・朱肉付き

税込2,750円(本体価格2,500円)

No.2807 キーケース

4.5×9.5cm

・4連式のキーホルダー付き

税込3,960円(本体価格3,600円)

No.2808 束入

9.2×19cm

・札入ポケット1,カードポケット12,ポケット2

・内側にファスナー式小銭入1

税込25,300円(本体価格23,000円)

※漆と裏地の色の組み合わせは全製品共通です。

詳しくは、たかねシリーズのカタログをご覧ください。

商品のお求め・お問い合わせ先

■本 店 (山梨県甲府市)

■青山店 (東京都港区)

■心斎橋店 (大阪市中央区)

■名古屋御園店(名古屋市中区)

■印傳博物館 (山梨県甲府市 本店2F)

詳しくは、直営店をご覧ください。