東海道中膝栗毛の旅をたどる。印伝とともに。 江戸・深川 -桜-

江戸時代に人気を博した滑稽本 『東海道中膝栗毛』。

そこには印伝の巾着をめぐる話や、

印伝の銭入れを腰に下げた旅姿が描かれています。

弥次郎と喜多八が印伝を腰に下げ旅したその時代、

二人は歩む先々で何を見ていたのか。

さあ、時代の道中をめぐる旅へ。

花やぐ江戸から

江戸の人々にとって花見は最高の行楽。

八代将軍・吉宗によって隅田堤や品川御殿山、王子飛鳥山に桜が植樹され、

庶民が花見を愉しむようになりました。

神田八丁堀で気ままに暮らしていた弥次郎と

喜多八も、近くの深川界隈や隅田川へ桜見物に出かけたのでしょうか。

江戸前の魚と酒がめっぽう好きで、おまけに遊び人の二人ですから、

花見酒のあとはほろ酔い加減で深川の賑わいを愉しんだことでしょう。

花より団子なのでしょうが、心がそう浮き立つのも、年に一度江戸中の人々が

待ちわびた桜が咲き誇り、わずかな間ながら花見で日々の憂さも晴れるからこそ。

二、三百年前の人々と同じように、

いま、私たちの心も桜色に染まっている。

その愉しみは、ずっとこれからも。

印傳屋の「小桜」模様

桜の下の陽気は、むかしも今も

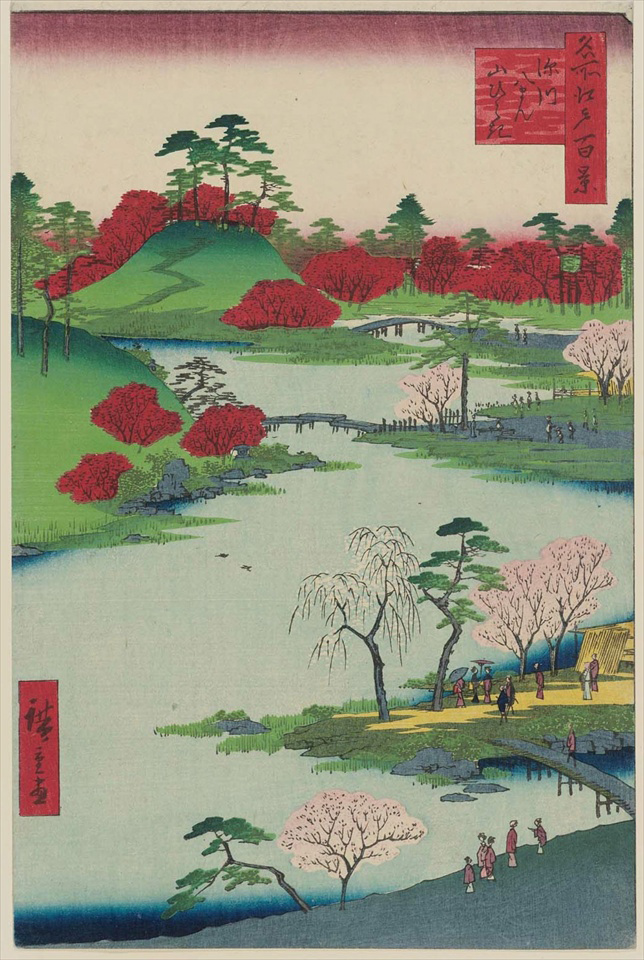

桜を撮影したのは日本橋にほど近い隅田川の東側にある下町・深川。ここは江戸の頃より勧進相撲発祥の深川八幡宮や深川不動尊の門前町で、小名木川や大横川など方々に走る堀の水運を活かした油問屋や材木問屋が栄えたまち。春になれば深川八幡宮やその旧地であった砂村の富岡八幡宮にある桜が人々を楽しませたそうです。

名所江戸百景「深川八まん山ひらき」

/歌川広重・安政4 年(1857)

冨嶽三十六景「東海道品川御殿山ノ不二」

/葛飾北斎・天保元-天保3 年(1830-32)頃

現代のような花見のスタイルができたのは江戸時代中期。隅田堤や御殿山、飛鳥山をはじめ、浅草寺や神田明神、玉川上水の堤、小金井橋などにも桜並木がつくられたことで、庶民も花見を愉しむようになりました。家族や友人、長屋の者同士で、皆がこの日ばかりはと着飾り、精一杯の弁当を持ってそれぞれお気に入りの桜の名所へ。そして、酒肴を愉しみ唄い踊り、たいへん賑やかな花見をしていたようです。きっと著者の十返舎一九も、弥次郎と喜多八が頬を桜色に染めながら、ふだんのお調子者具合にいっそう輪をかけた様子を想像したことでしょう。「酒なくて何の己が桜かな」とは江戸時代の川柳。酒がなくては花見は面白くないとは、今の時代の人々にも通じるところがあるのではないでしょうか。

深川は門前町として栄えた江戸の下町。

桜を舟から愉しむのも一興。深川ならではの愉しみかたです。

開花を待ち望んだ明るい声が川沿いに響いていました。

花見酒ということばは、他の国にもあるのでしょうか。

『東海道中膝栗毛』 -現代まで語り継がれる江戸期のベストセラー

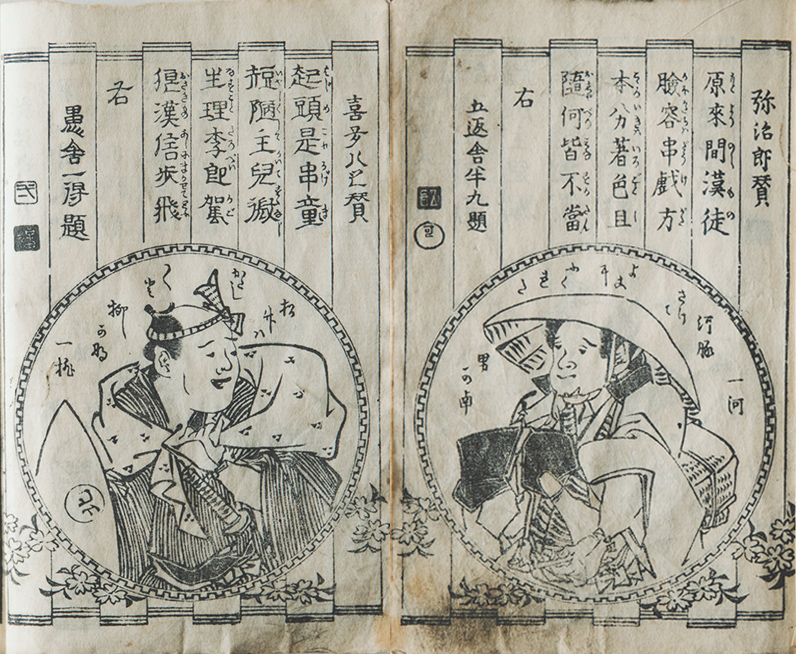

江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作。主人公の弥次郎兵衛と喜多八が厄払いに伊勢参りへ、そして京、大阪へ向かう珍道中を描いた滑稽本です。享和2年(1802)に初編が出版されると大きな人気を呼び、20 年にわたって続編が出される大ベストセラーとなりました。滑稽本の代名詞ともなった『東海道中膝栗毛』は現代に受け継がれ、漫画や映画、TV、歌舞伎、演劇などで親しまれています。

珍道中を繰り広げるのは、おっちょこちょいの見栄っ張りで遊び人、似た者同士の弥次さん(右)、喜多さん(左)。

江戸から伊勢、京、大阪までの道中を描いた正編は9 編 18 冊、好評により金比羅参りから善光寺参りの帰路を描いた続編 12編 25 冊が出版された。写真は印傳博物館所蔵の正編。

歴史と文化の歩みの先端に

散り際の美しさから武士の精神的な象徴とされた桜。中世から戦国時代には鎧兜などの武具に桜の模様が施されました。その精神は武家社会で受け継がれ「花は桜木、人は武士」と謳われましたが、江戸時代の泰平の世になってからは、江戸小紋が発展していくなかで桜は武家のものだけではなく庶民の間にも広まります。着物からさまざまな工芸に、そして印伝にも桜の模様が使われてきました。日本の模様と印伝は、時代とともに歩み続けています。

No.2501 名刺入

7×11×1.3cm

・名刺ポケット1、ポケット2

・脇にマチ付き

税込7,700円(本体価格7,000円)

No.2525 パス入F

10.6×7.1×0.6cm

・クリアポケット1、ポケット1

税込4,400円(本体価格4,000円)

No.2317 束入F

10×19×2cm

・札入ポケット2、カードポケット12

・中仕切りはファスナー式の小銭入になっています

・口前のファスナーはラウンド

税込26,400円(本体価格24,000円)

No.4604 ペンケースA

4×18×3.5cm

・天ファスナー

税込5,500円(本体価格5,000円)

No.5879 多様ケース(マルチケース)

26.5×18.7cm(開いた状態)

12.8×18.7cm(閉じた状態)

・カード入れが左側に5枚、右側に縦に1枚、横に3枚入ります

税込15,180円(本体価格13,800円)

No.3004 合切袋大

26.5×19×1.5cm

・内側にファスナーポケット1

税込20,900円(本体価格19,000円)

商品のお求め・お問い合わせ先

旅立ちの季節。門出を祝う印伝を豊富に取り揃えております。

■本 店 (山梨県甲府市)

■青山店 (東京都港区)

■心斎橋店 (大阪市中央区)

■名古屋御園店(名古屋市中区)

■印傳博物館 (山梨県甲府市 本店2F)

詳しくは、直営店をご覧ください。