粋を好む江戸の洒落者たちに愛好された印伝

鹿革はその柔らかな感触が人肌に最も近いとされ、軽く丈夫なことから、有史以前から生活の道具や武具などに使用されてきました。

奈良時代には鞣し、染め、燻しなどの加工技術が進み、鹿革を主とした革製の装飾品や武具が貢物として献上されます。 この時代のものと伝わる「葡萄唐草文染韋」(東大寺蔵・国宝)も煙で鹿革を燻して作られたとみられ、正倉院に納められた馬具や武具、履物などにも鹿革が使用されています。

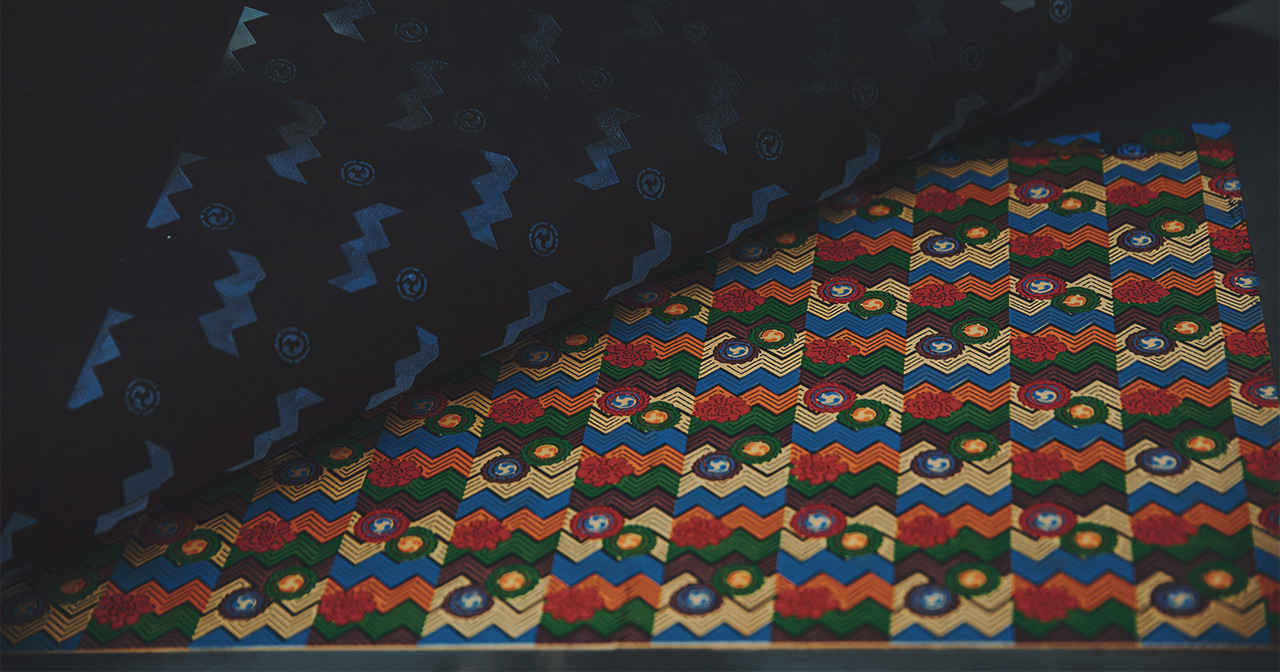

武士が台頭する時代には、多様な染色技法を駆使した鎧や兜が武将たちの勇姿を飾りました。 甲斐を治めた武田家ゆかりの品として伝わる鎧兜がその好例。 小桜模様の装飾革で華やかに彩ったさまは、武勇の誉れ高い武田家の威光を物語るものとして伝わっています。

南蛮貿易が盛んな16~17世紀、オランダの東インド会社より日本に伝わったインド産の装飾革に 「應帝亜(インデヤ)革」と呼ばれた革がありました。 その影響を受けさまざまな装飾革の和様化が進む中で、鹿革に装飾したものを、印度伝来から「印伝(いんでん)」と称するようになり広く知られるようになりました。

天正10年(1582)、武田家の家臣であった上原出来兵衛が信濃国諏訪の郷士となり、脛当や小手などの武具を作ったのが印傳屋の始まりだと伝えられています。

江戸後期に上原家は甲斐の国に移ります。 甲州は古くから鹿革と漆の生産が盛んで、豊富な原材料をもとに、遠祖上原勇七が鹿革に漆付けする独自の技法を創案。 ここに甲州印伝が始まったといわれています。 以来、家長は代々勇七を襲名し、一子相伝の製法を伝承していきます。

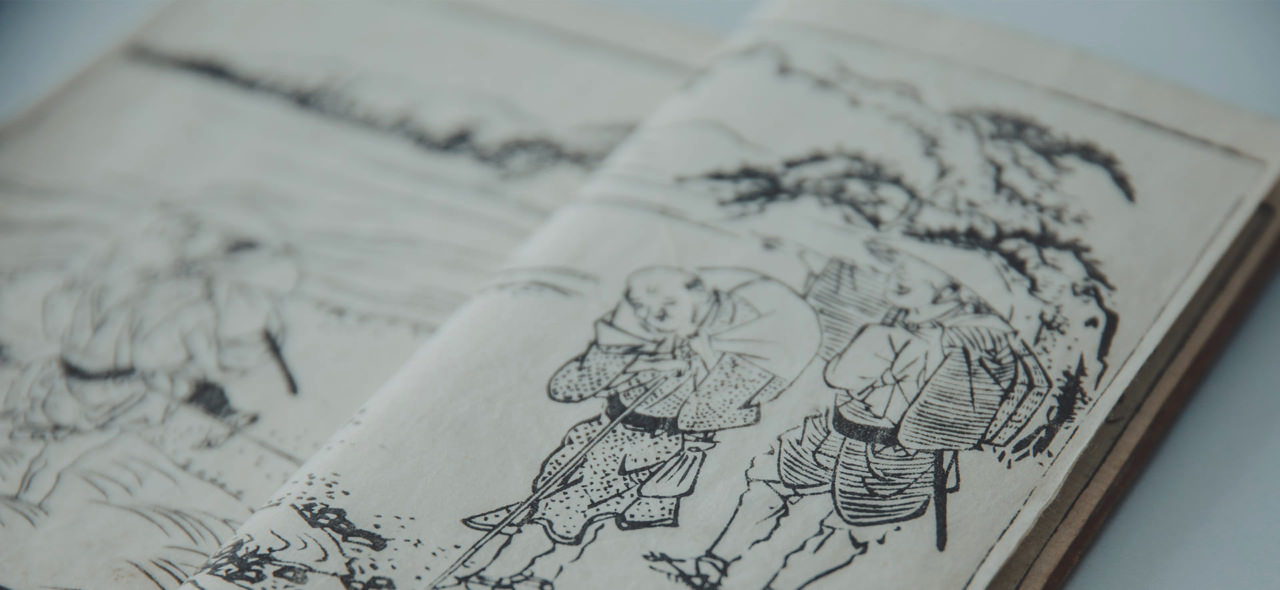

当時の印伝は漆を全面に塗ったあと、揉んでひび割れさせたことから、「地割印伝」、ひび割れの様子が、松の皮に似ていることから「松皮印伝」とも呼ばれ、 江戸の洒落者たちは印伝の巾着や莨入、早道などを身につけ粋を競いました。 『こしにさげたる いんでんのきんちゃくをいだし みせる』。 弥次喜多の珍道中として知られる十返舎一九の滑稽本『東海道中膝栗毛』(1802〜1809年刊)にも記されているように、印伝は江戸の人々に愛好されたことがうかがえます。

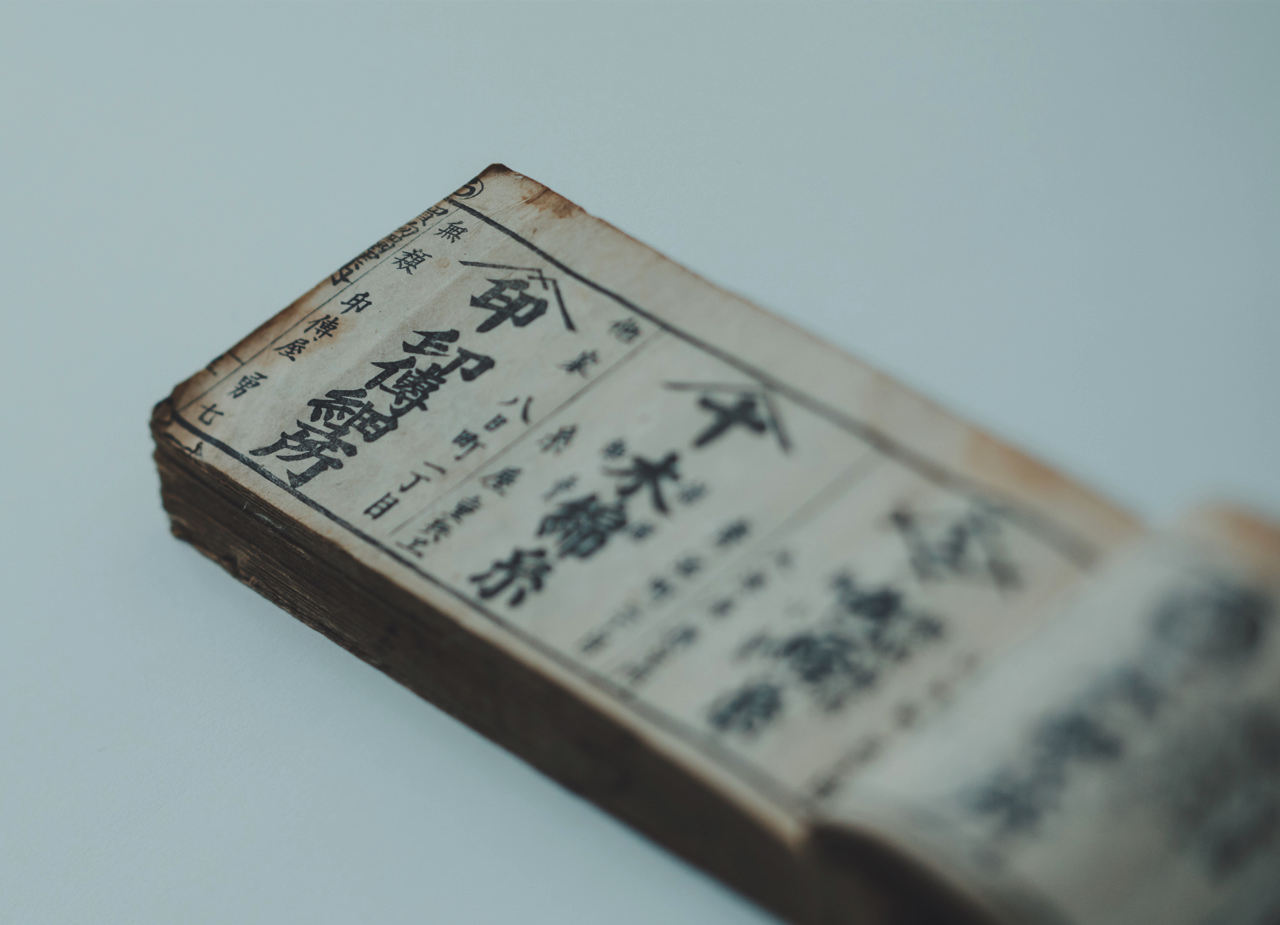

江戸後期の『甲府買物獨案内』(1854年刊) によると当時の甲府城下には「印傳屋勇七」をはじめ3軒の印伝細工所がありましたが、時の流れの中で印傳屋だけが唯一残りました。

明治時代に印傳屋は内国勧業博覧会にて褒状を受賞、家業の傍ら特産品の水晶や印材販売も手掛けました。 その後甲府空襲、戦後の復興を経て、それまで家長のみに口伝され門外不出とされてきた印伝の技法を十三代から広く公開し、印傳屋は甲州印伝の普及を担ってきました。

1987年、甲州印伝は通商産業(現経済産業)大臣に伝統的工芸品に指定されました。 印傳屋は伝統の技や模様の文化を受け継ぐだけでなく、常に新しい印伝のデザインを追求し続け、1983年に発表したオリジナルブランド「Carray(キャレー)」に始まり、2011年には海外向けシリーズ「INDEN NEW YORK」を発表。 北米最大規模の展示会コーテリー展に出展し、2016年には「INDEN EST.1582」と改め欧州にも進出。 その品質が認められ、世界の名立たるハイブランドや著名アーティスト作品とのコラボレーションも実現してきました。

伝統は常に進化し続ける。 印傳屋はその思いを胸に日本で、世界で、人々とともにある印伝の姿を思い描き、新たな伝統への歩みを続けています。